Primavera Árabe: esperanzas frustradas

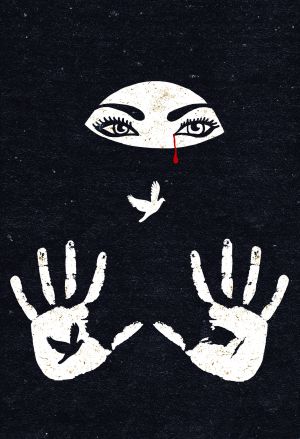

Mi último artículo para El País de este 2014 que ahora despedimos trata de repasar lo ocurrido en el mundo árabe desde la caída de Ben Ali: "Primavera Árabe: esperanzas frustradas". Me

hubiera gustado ser algo menos pesimista, pero la situación sobre el

terreno no deja mucho espacio para el optimismo. Esperemos que en el

2015 cambien las tornas. La deliciosa ilustración es de Raquel Marín.

Hace cuatro años la población tunecina protagonizó una revolución

popular en el curso de la cual el presidente Ben Ali fue derrocado. Este

acontecimiento inesperado tuvo efectos inmediatos en una parte

significativa del mundo árabe, donde se registraron diversas réplicas en

forma de movilizaciones antiautoritarias. En algunos casos se

registraron tímidos procesos de apertura democrática, pero en otros se

asistió a una peligrosa espiral de violencia que todavía no ha tocado

fondo.

Transcurrido un tiempo razonable disponemos de la suficiente perspectiva para concluir que las expectativas que generó la primavera árabe

se han visto defraudadas. Si bien es cierto que algunos países han

emprendido una relativamente exitosa transición del autoritarismo hacia

la democracia, como es el caso de Túnez (donde se ha registrado una

transferencia pacífica de poder), lo cierto es que la trayectoria del

resto es cuanto menos preocupante. Algunos han optado por una vuelta de

tuerca autoritaria (como en Egipto, donde un golpe militar desalojó a

los Hermanos Musulmanes del poder) y otros están inmersos en conflictos

por la repartición del poder ante la descomposición estatal (como Libia o

Yemen) o, peor aún, se han enzarzado en guerras civiles con tintes

sectarios (casos de Irak en el pasado y de Siria en la actualidad).

En estos últimos casos, ya no se cumple la máxima weberiana de que el

Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia, puesto que

un amplio abanico de actores no estatales se lo disputan (milicias

armadas y grupos yihadistas como el Estado Islámico, el Frente Al Nusra,

Ansar Al Sharía, Ansar Bait Al Maqdis, todos ellos en la órbita de Al

Qaeda). Por tanto, hemos pasado de lo malo conocido (los regímenes

autoritarios) a lo peor por conocer (grupúsculos yihadistas que

pretenden redibujar las fronteras regionales y reinstaurar un califato

islámico por la fuerza de las armas).

Una de las claves para entender el meteórico ascenso de dichos grupos

es la exacerbación de las tensiones sectarias en Oriente Medio,

resultado directo de la lucha por la supremacía regional que libran

entre bastidores Arabia Saudí e Irán, una guerra fría que ha contaminado

a Siria, Irak, Baréin y Yemen (todos ellos con importantes

concentraciones de población chií). El hecho de que sean precisamente

Arabia Saudí e Irán quienes pretendan convertirse en referentes para los

países de la región debería encender todas las alarmas, ya que son dos

teocracias que violan sistemáticamente los derechos humanos más

elementales y persiguen las libertades públicas, donde la igualdad de

género es una quimera y donde todo aquel que eleva la voz o disiente es

perseguido de manera brutal.

La primavera árabe fue una reacción popular ante los

reiterados abusos de los regímenes autoritarios. A pesar de las

diferencias existentes entre los países árabes, la mayoría de ellos se

caracterizan por un déficit de libertades (expresión, reunión o

asociación), una sistemática violación de los derechos humanos (falta de

rendición de cuentas e impunidad), una legislación restrictiva (que

impide o dificulta la formación de asociaciones y partidos políticos),

una patente desigualdad de género (fruto del contexto religioso, pero

también de los valores patriarcales imperantes) y leyes de emergencia o

antiterroristas establecidas con el pretexto de combatir las amenazas

externas (casos de Egipto, Argelia, Siria y Arabia Saudí).

Cuatro años después de la primavera árabe no existen

demasiadas razones para el optimismo. En Egipto se ha experimentado un

retroceso generalizado de las libertades desde la llegada a la

presidencia de Al Sisi. En primer lugar, los Hermanos Musulmanes, la

formación que se impuso en las elecciones legislativas de 2011 y

presidenciales de 2012, han sido desalojados del poder e ilegalizados

bajo la acusación de haberse convertido en un grupo terrorista,

equiparándole, nada más y nada menos, con Al Qaeda. Veinte mil de sus

simpatizantes y dirigentes han sido encarcelados y varios cientos de

ellos ya han sido condenados a muerte, entre ellos sus máximos

responsables. En segundo lugar, se ha aprobado una Ley Antiprotestas

para impedir que vuelvan a repetirse las multitudinarias manifestaciones

de la plaza de Tahrir y 23 activistas, entre ellos conocidos blogueros y

activistas del Movimiento de Jóvenes 6 de Abril, han sido condenados a

elevadas penas de prisión por cuestionarla. Por último, el Ministerio de

Asuntos Sociales y Justicia ha dado un ultimátum a todas las

asociaciones a que se registren conforme a la muy restrictiva Ley de

84/2002, que permite a las autoridades disolver las asociaciones,

bloquear sus fondos e, incluso, encarcelar a sus responsables si

representan una amenaza para la seguridad nacional.

En el caso de Siria e Irak nos encontramos con dos regímenes

sectarios que tratan de instrumentalizar la heterogeneidad religiosa en

su propio beneficio. El conflicto civil que sufren ambos países ha

provocado que diferentes grupos no estatales disputen al poder central

el monopolio del uso legítimo de la violencia. Milicias armadas y grupos

yihadistas se han apoderado de partes significativas del territorio, lo

que en algunas zonas implica la imposición de una retrógrada

interpretación de la ley islámica o sharía y, en ocasiones, la

persecución de las minorías religiosas. Cinco millones de iraquíes se

vieron obligados a abandonar sus hogares en la pasada década como

consecuencia de la guerra sectaria librada entre diferentes milicias

armadas sunníes y chiíes. Esta cifra se ha superado ampliamente en

Siria, donde nueve millones de personas, casi la mitad de la población,

se han convertido en refugiados o desplazados internos. En Irak, los

secuestros, extorsiones y ejecuciones por parte de las milicias armadas,

que muchas veces actúan en connivencia con el poder central, son el pan

de cada día. En Siria, el régimen y algunas milicias armadas practican a

diario crímenes de guerra y de lesa humanidad y la guerra ya ha costado

la vida a 225.000 personas.

La irrupción del Estado Islámico supone un nuevo factor

desestabilizador. Dicho grupo, que controla ocho provincias sirias e

iraquíes y que gobierna a cinco millones de personas, pretende restaurar

un califato islámico. Sus prácticas comprenden flagelaciones,

amputaciones, crucifixiones, torturas y ejecuciones sumarias. No sólo se

aplican a sus enemigos, sino también a quienes beben alcohol, cometen

adulterio o roban. El Estado Islámico ha situado en el punto de mira a

las minorías confesionales con la deportación de cristianos y la

eliminación de los yazidíes, pero también a los propios musulmanes,

puesto que tachan de apóstatas a los chiíes y a todos aquellos que se

atreven a cuestionar su delirante interpretación del islam. En este

sentido merece recordarse que en los últimos meses se han perpetrado

masacres entre varias tribus sunníes que se alzaron contra ellos y

ejecutado a diversos ulemas que se resistieron a jurarles obediencia.

Yemen y Libia, otros dos países donde la primavera árabe prendió y

sus dirigentes fueron desalojados del poder, se han adentrado en una

peligrosa huida hacia ninguna parte como resultado de la descomposición

del poder central. Yemen se enfrenta a una revuelta protagonizada por

los huzíes del norte que se han apoderado de la capital Saná, mientras

que Libia dispone de dos Gobiernos —uno en Trípoli y otro en Tobruz— que

se disputan el poder. En ambos países, las milicias armadas imponen su

ley y Al Qaeda goza de significativas bolsas de apoyo. Las

organizaciones de defensa de los derechos humanos han denunciado

masacres de civiles, así como secuestros, torturas y ejecuciones de

rivales políticos, muchas veces basados en criterios tribales o

sectarios, crímenes que quedan impunes ante la creciente anarquía.

Si bien es cierto que este diagnóstico puede parecer excesivamente

sombrío, también lo es que existe una profunda desafección hacia las

élites dirigentes en el conjunto del mundo árabe que podría servir de

detonante para nuevas movilizaciones populares. No debe olvidarse que el

pan, la libertad y la justicia social que demandaban los manifestantes

hace cuatro años siguen siendo asignaturas pendientes que podrían

traducirse en una segunda ola revolucionaria.

Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.

ResponderEliminar